Crítica: Stop Making Sense (1984)

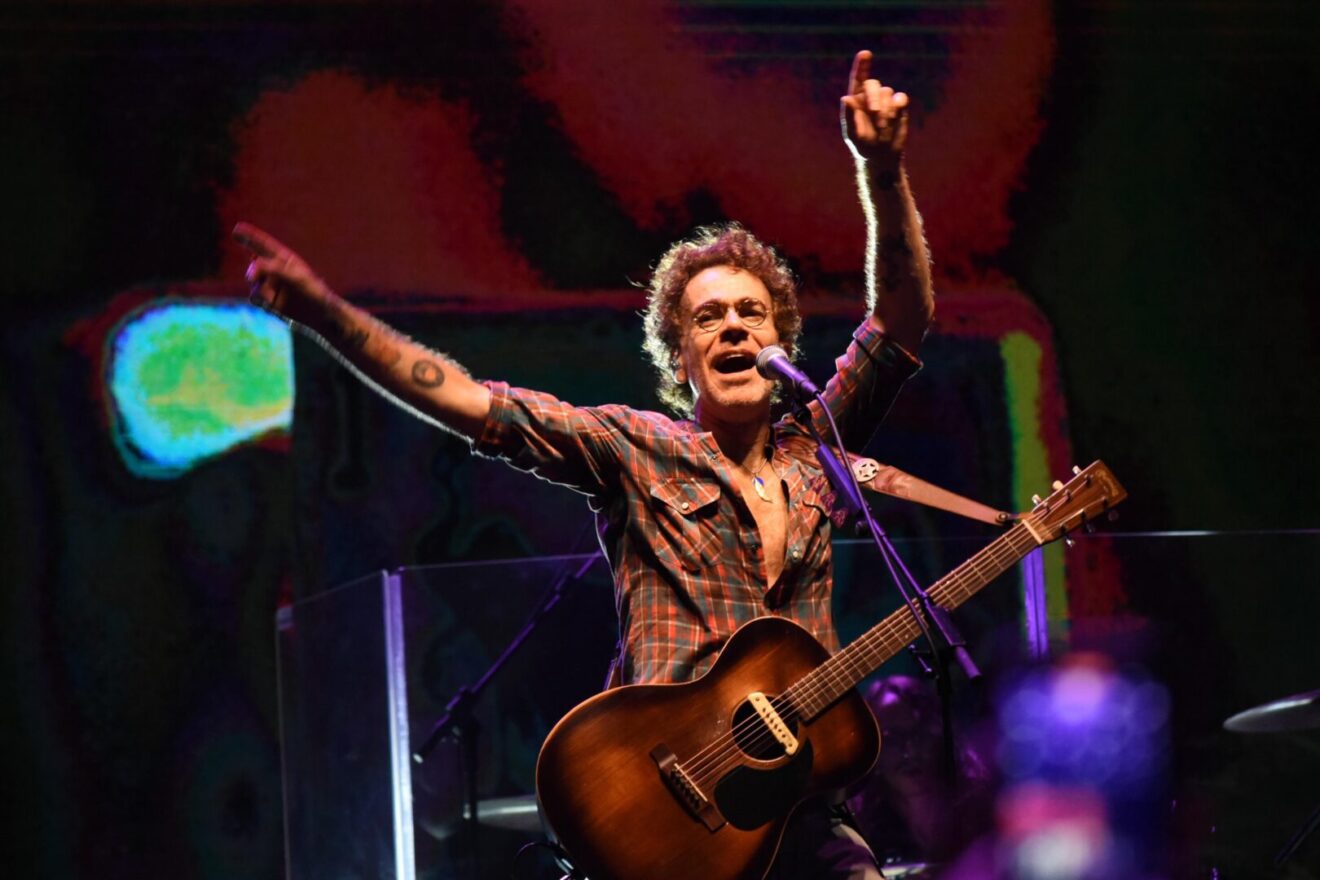

Um par de tênis brancos sem graça e uma calça cinza bem cortada entram em cena. “Tenho uma fita que quero tocar”, anuncia uma voz enquanto um boombox é colocado no chão. O que acontece na próxima hora e meia é nada menos que mágico. De terno cinza e violão em mãos, David Byrne começa sozinho no palco. Não há cenário nem pano de fundo, só ele e um palco muito bem iluminado. As cortinas já estão erguidas quando o show começa. Aos poucos, música por música, o cenário vai tomando forma. Primeiro, a baixista Tina Weymouth entra e, enquanto toca a segunda música ao lado de Byrne, mais elementos do palco vão sendo montados. Uma bateria aparece. Depois vem Chris Frantz, baterista e marido de Weymouth. Por fim, o último integrante, Jerry Harrison, completa a formação. As estruturas metálicas, normalmente escondidas do público, aos poucos deixam de ser notadas. Mesmo com a banda completa, os técnicos ainda circulam, adicionando instrumentos e trazendo mais músicos para o palco. Cada peça é acrescentada como um ingrediente numa receita bem pensada. Só na sexta música, “Burning Down the House”, tudo está no lugar. E a partir daí, até a última canção, cada performance é uma experiência à parte, como se estivéssemos passando por um jantar de múltiplos pratos em um restaurante estrelado pelo Guia Michelin.

Desde o primeiro acorde da versão crua de “Psycho Killer”, tocada só por Byrne e uma drum machine, até os momentos finais de “Crosseyed and Painless”, quando as câmeras finalmente viram para o público, cada música apresentada em Stop Making Sense conta uma parte diferente da história. Em vários aspectos, não parece um show, mas uma peça teatral dividida em atos. Assim que o boombox toca o chão, fica claro que aquilo não se trata apenas de música. O público quase não é mostrado. A câmera não foca nos dedos dos músicos nem nos acordes que estão tocando, não há grandes panorâmicas ou movimentos dramáticos durante os solos, como se esperaria de um filme de concerto convencional. Em vez disso, o espectador vê uma luminária iluminando suavemente parte da banda alinhada no palco, os pés de Tina Weymouth dançando na ponta dos dedos, uma música inteira filmada apenas no rosto de David Byrne em close, múltiplos planos da equipe de palco, ou até as expressões de Alex Weir enquanto desliza as mãos pelo braço da guitarra.

A textura granulada do celuloide deixa claro que estamos vendo um filme, assim como os closes e os ângulos inusitados, capturados com a precisão e a sensibilidade que só um diretor como Jonathan Demme poderia trazer. Com um olhar que antecipa o estilo dos documentários musicais modernos, as câmeras não só registram a apresentação, mas convidam o espectador a sentir a música com o corpo inteiro. O setlist importa menos do que a sensação de cada faixa. Não interessa se é um hit como “Burning Down the House”, uma faixa solo de Byrne ou uma música do Tom Tom Club, o projeto paralelo de Weymouth e Frantz. O que se vê na tela não são apenas performances individuais de uma banda tocando para um público. Essas músicas, como o próprio som, são físicas.

Seja Byrne dançando de forma desengonçada no icônico terno gigante ou correndo pelo palco enquanto o resto da banda corre no lugar, as performances desafiam o espectador a ficar parado na cadeira. Cada música e sua execução foram feitas para serem sentidas com todos os sentidos. E, por mais que tudo seja filmado de forma hipnotizante, por mais que a influência dos Talking Heads, especialmente na música moderna, seja inegável, talvez o maior mérito deste filme seja capturar o simples fato de que todos no palco estão se divertindo. Cada passo, cada sorriso, deixa isso evidente. Mais do que assistir a uma das bandas mais influentes do século XX no auge, estamos vendo um grupo de músicos incrivelmente talentosos tendo o melhor momento de suas vidas.

Stop Making Sense – Jonathan Demme

Estúdio: Arnold Stiefel Company

Alguns dizem que este é o melhor registro de um show de todos os tempos. Eles provavelmente tem razão.